目次

自分だけの楽茶碗を作りませんか

大丸京都店にて開催される「萬福堂吉村楽入茶陶展」のプレイベントとして「楽茶碗削り体験会」がありました。

世界にひとつだけのオリジナルの抹茶茶碗ができるとのことで参加してきました。

「一楽、二萩、三唐津」という言葉があるように、茶道では楽茶碗が一番格上とされています。

薄茶だけではなく濃茶にも使える抹茶茶碗なので、欲しいとずっと思っていました。

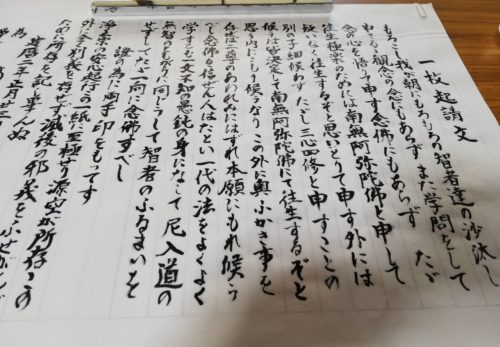

吉村楽入先生からのメッセージ

この度は、楽茶碗つくりの中で一番重要な工程となる「茶碗削り」の作業を体験・御教授申し上げます。

一度、楽茶碗をつくる事を体験されれば、茶道の御修行の一助になると自負しております。

会場は「吉村楽入工房 陶芸教室」

地下鉄烏丸線「十条駅」から北へ徒歩5分、烏丸通十条から二筋上がったところです。

まずはお茶室にて楽茶碗でお茶をいただきます

はじめにお茶室にて楽茶碗でお茶菓子をいただきます。

工房に移動して楽茶碗つくりのはじまりです。

楽茶碗の削り方

茶碗づくりの工程の「削り」の作業をします。

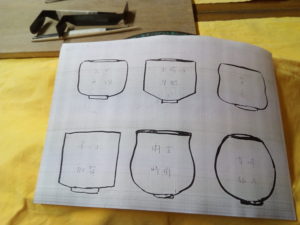

まずは基本になるお茶碗の形を決めます。

「大黒無一物」「東陽早船」「聖禿」「不二山加賀」「雨雲時雨」「雪峰紙屋」の中から好きなものを選びます。

私は「雨雲時雨」を選びました。

あらかじめ工房で「ひねり成形」をしておいた茶碗をカンナで削ります。

思っているよりも大胆に削るほうがうまくいくようです。

飲み口のところに5つの山をつくります。

高台をつくります。

まずは高台に高さをもたせます。

まずは高台に高さをもたせます。

高台の中を削り取ります。

まず、1センチほどの幅になるように高台を削ります。

その中を削ります。

最後に自分の作品であるという印に銘をいれます。

最後に自分の作品であるという印に銘をいれます。

後日、手直しをし、焼成して個展会場にて引き渡しをしていただけます。

作業が終わった後、お茶とお菓子をいただきながら楽茶碗を見せていただきました。

楽茶碗は水をよく吸うので、お茶をいれると器の色が変化していきます。

黒楽ではわかりませんが、薄い色だと抹茶の色が移ってくるそうで、自分の器を育てていくのも楽しみですね。

後日、大丸の「萬福堂吉村楽入茶陶展」に、出来上がった楽茶碗を取りに伺いました。

出来上がった赤楽は、良い感じに炭の色がでていて素敵に仕上がっていました。

楽入先生の素敵な作品を見せていただき、赤楽以外のものもつくってみたくなりました。

もともと黒楽をつくってみたかったんですが、黒楽は焼成するとヒビが入ったりなどで成功率が6割くらいだそうです。

ですので初めての方は、成功率が9割強の赤楽だそうで、2回目以降は黒楽もOKということです。

楽茶碗つくりに興味のある方は、ぜひ一度行ってみてください。

私も、次は黒楽にチャレンジしようと思っています。

萬福堂(まんぷくどう)

京都市南区東九条明田町1

電話番号 075-691-7919

FAX 075-672-9151

Email rakunyu@nike.eonet.ne.jp

楽焼って何?

楽焼について簡単に説明しますね。

楽焼は、轆轤(ろくろ)や蹴轆轤(けろくろ)を使わずに手とヘラだけで形成する手捏ね(てづくね)で成形した後、焼成した陶磁器で、楽茶碗とも呼ばれています。

手捏ねによる「歪み」「厚み」のある形状が特徴です。

天正年間、瓦職人だった長次郎が千利休の指導により、聚楽第(じゅらくだい)を建造する際に掘り出された土(聚楽土)を使用して焼いた「聚楽焼」が始まりとされています。

この長次郎が瓦職人だったので、轆轤が使えなかったため手捏ねで成形したともいわれています。

二代目常慶の父、田中宗慶が豊臣秀吉より聚楽第から取った樂の印章を賜り、これを用いると共に屋号にしたことから楽焼となったとの説が広く知られています。

樂家の楽焼を「本窯」、傍流の楽焼を「脇窯」といいます。

テレビCMでも話題!ホテル料金比較のトリバゴ

![]()

黒楽

素焼きの後に加茂川黒石から作られた鉄釉をかけて陰干しし、乾いたらまた釉薬をかけるといったことを数十回繰り返してから1000℃程度で焼成します。

焼成中に釉薬が溶けたところを見計らって窯から出して急冷することで黒く変色します。

これは美濃焼と共通する手法だそうです。

天正9(1581)年、天正14(1586)年頃に長次郎によって黒楽茶碗が焼かれたのが始まりとされています。

赤楽

赤土を素焼きし、透明の釉薬をかけて800℃程度で焼成します。

樂家と関わりの深い本阿弥光悦や、樂道入の作品が有名です。

楽茶碗に興味をお餅の方は、ぜひ樂美術館に足を運んでみてください。

晴明神社の近く、堀川を挟んで反対側にあります。

樂美術館

京都市上京区油小路通一条下ル油橋詰町84

電話番号 075-414-0304

開館時間 10:00~16:30(入館~16:00)

休館日 月曜日(祝休日の場合は開館)、展示替期間

入館料 展覧会により異なる